- Variado

- Historia 'Queer'del flamenco, el armario abierto

Historia 'Queer'del flamenco, el armario abierto

Que se abran los armarios de una vez: que se abran los armarios y entren el aire, la libertad y la música. Sólo así podrá el flamenco quitarse la caspa franquista, sólo así podrá arrancarse -por fin- el sambenito de los tiempos negros, de la propaganda nacionalcatólica, de la banda sonora del régimen. Lo explica el bailarín, coreógrafo, dramaturgo flamenco, filósofo e investigador Fernando López Rodríguez, que acaba de publicar Historia queer del flamenco (editorial Egales), un libro hilvanado a partir de su tesis doctoral trabajada en la universidad francesa París 8.

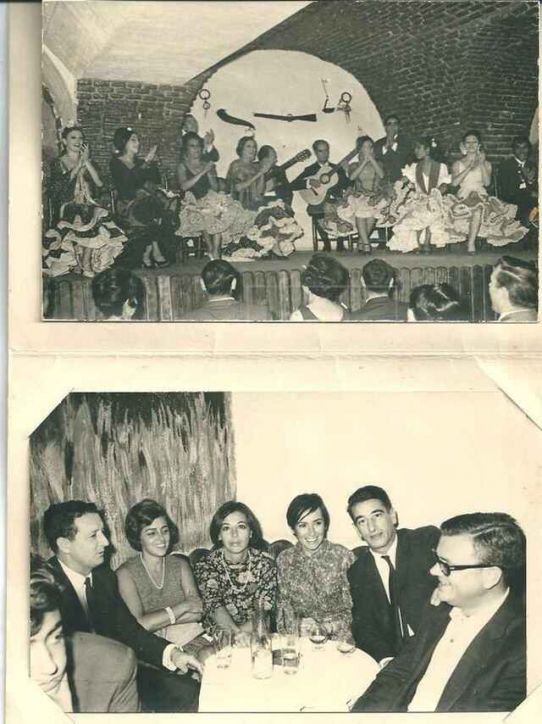

“Desde mediados del siglo XIX encontramos a personajes que se travestían, hombres y mujeres. La Cuenca era la más famosa, aunque no la única, que se vestía de hombre en muchos números de sus espectáculos”, explica a este periódico. “Pero toda la hibridación artística desapareció después de la Guerra Civil, con el comienzo de la dictadura”. Más tarde, en los sesenta y setenta, cuando España comenzaba a abrirse, a florecer tímidamente por el deseo expreso del dictador de fomentar el turismo internacional, “empezó a haber salas alternativas, lugares en la costa de Torremolinos en los que volvió a haber travestismo, aunque no se le llamaba así, claro”.

Ahí la Esmeralda de Sevilla o Paco España: “Fueron muy famosos”, reconoce. “Había muchos que durante el franquismo no pudieron desarrollar su discurso de manera explícita, pero evocaban, jugaban al guiño, al disimulo… como La Paquera de Jerez, Fernanda de Utrera, Pedrito Rico, etc. Muchas veces no eran conscientes de lo que estaban haciendo pero tenían muchos dejes reivindicativos, aunque se amoldaran a los códigos del régimen, sabían cómo meter, de forma intuitiva, cuñas provocadoras para la época”.

Eran ellos, ellas, elles, los llamados “maricones”, las “machorras”, los “tullidos”: los bailaores libres, las flamencas transexuales, los cantaores homosexuales, los expulsados de la severa norma, del arquetipo de lo que se esperaba de su género. Por eso en su obra, López Rodríguez usa estas palabras sin tapujos, deliberadamente, para no endulzar ni blanquear la realidad asfixiante a la que se enfrentaron estos artistas. “Hay una voluntad de reivindicación y de visibilidad acerca de cómo esas palabras han sido utilizadas históricamente, no para nombrar una realidad, sino para descalificarla”, relata.

¿Cuántos siguen en el armario hoy? “El flamenco es como la sociedad, tiene universos, micromundos, y depende mucho de la comunidad. El flamenco queer es el pan nuestro de cada día dentro de muchos ámbitos y se ha normalizado hasta límites insospechados, en la vida cotidiana y en el trabajo artístico, pero en otros núcleos no es así, y no hace falta irse a un puedo pequeño, te hablo de determinados barrios de una gran ciudad. Según la familia, la comunidad… sigue siendo un problema y un tabú”, comenta. “Hay ámbitos muy conservadores que rechazan estos estudios porque o bien lo consideran un tema innecesario -sienten que se puede valorar el arte de una persona sin tener en cuenta las cuestiones de género-, o bien porque lo consideran ¡un insulto al flamenco!”, expresa.

Respecto al primer grupo de ofendidos, dice el experto, huelga decir que manifiestan su ignorancia: “El cuerpo es el gran recurso expresivo del mundo de la danza, está completamente presente y ahí se juega la discusión de género, es bastante obvio”. Y en cuanto a los segundos: “Dicen que si decimos que Antonio Mairena era un cantaor homosexual le quitamos valor o lo bajamos del pedestal… lo que hacen es proyectar su propia consideración de la homosexualidad. Decir que era homosexual ni es un insulto ni una descalificación, es una información que contextualiza su vida, su arte y su cante”.

Defiende el investigador que el flamenco fue moderno, fue experimental y canalla: que hubo un flamenco abierto y buscador ...

Para leer el interesante artículo publicado por la págna web elespanol.com, pincha directamente aquí.

Noticias relacionadas

¡Deja un comentario!

© 2014 - 2025 Development by Clara Díaz Fonticoba. All Rights Reserved.